压力越大,动能越大;风浪越猛,涨势越猛。在全球经济增长放缓、外贸环境复杂严峻的背景下,“万亿之城”青岛展现出强劲的外贸增长韧性。

2024年市政府部门“向市民报告、听市民意见、请市民评议”活动中,市商务局公布了外贸总成绩单——

1-10月,全市实现货物贸易进出口7547亿元;在去年增长4.6%的高基数之上,再度实现增长3%,两年复合增长率预计高于全国和全省2个百分点以上;其中,出口达4346.2亿元,实现了两位数、10%的增长,高于全国3.3个、全省3.1个百分点。

作为全国首批沿海开放城市,天然的港口优势和外贸服务业是青岛外向型经济发展的重要支撑。

横向比对来看,自2021年至今,青岛始终稳定位列全国外贸进出口十强城市,并在2022年超越天津;今年前十个月,青岛进出口总值在十五个副省级城市中位列第五。在复杂的国际市场变化中,青岛外贸是中国高水平扩大开放的市场落地、信心展示。

纵向比对来看,外贸对青岛经济增长的驱动力仍在持续走强。

2020年至2022年,三年时间青岛连登四个千亿台阶,跨过7000亿元、8000亿元关口,突破9000亿元。虽然今年距年终收官还有两个月时间,但稳中向好的态势下,青岛外贸有望迈上9000亿元台阶,可谓“一马当先”拉动增长。

质升量稳活力强,对青岛经济发展的信心不减,对青岛外贸稳增长的信心不减。

在两位数出口增长背后,更让人欣喜的是青岛贸易结构的持续优化。

所谓贸易,本质即发挥各自比较优势或要素禀赋来交易;而贸易结构不仅反映着一定时期内城市贸易的构成情况,还揭示了其在全球经济中的位置与竞争力。

以增速亮眼的出口结构为例,今年前十个月,青岛机电产品出口达2213亿元,占全市出口的51%,增长15.7%,较去年同期提高8.1个百分点。其中,家电、集装箱、船舶出口分别增长22%、74%和68%;今年上半年,青岛“新三样”产品出口增长48.2%,高于全国59个百分点,占全省“新三样”出口比重42%。

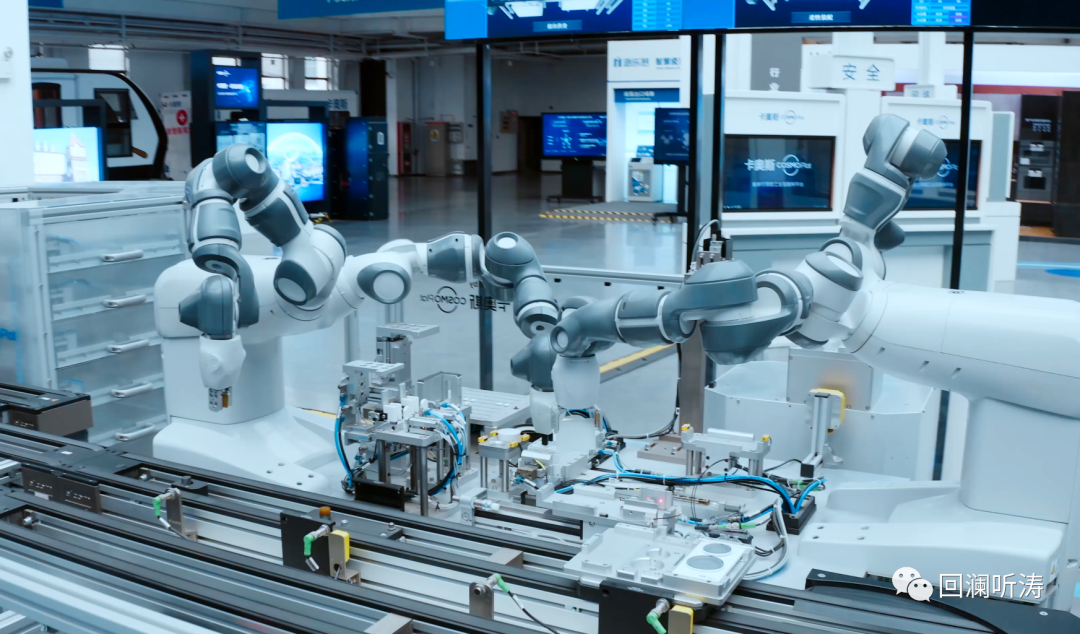

不难发现,青岛强外贸的底层支撑,是强大的制造业实力——

全球10亿用户选择海尔家电,青岛北海造船有限公司的接单量达到336万载重吨、位居世界船厂排名第六位,全球光伏切割设备市场一半以上的订单“锁定”青岛高测股份……

不仅传统优势产业在全球产业链上站稳了脚跟,“新三样”产品出口的大幅增长也映射出青岛持续耕耘的新能源汽车、储能等新兴产业正迎来密集“摘果期”,产业优势源源不断地转化为贸易优势,持续强化出口韧性。

值得一提的是,青岛连续两年入选全国外经贸提质增效示范,获得中央专项资金支持7.2亿元,支持家电、服装等优势产业发展,这在计划单列市里是唯一一例。

与此同时,贸易伙伴的结构优化也为青岛在面对全球经济增长放缓、贸易保护主义的挑战时争得了更多自主权。

图片来源:青岛市招商引资

今年以来,市商务局持续高标准举办国际经贸交流活动,组建国际招商专班及团队,先后赴德国、意大利、韩国等举办多场经贸交流活动,促成40余个经贸合作项目。这无疑为洞见青岛外贸破局提供了一个微观切口——在稳住传统市场的同时,积极拓展广阔多元的新兴市场,才能于逆势中稳住基本盘,开辟新空间。

前10个月,青岛对美国出口达569亿元,增长9%,而对东盟、对欧盟出口额均已超过美国,分别实现了9%、17%的增长。

“字典里最美丽的词是关税。”

特朗普即将重回白宫,中国外贸企业和制造业如何应对加征关税的狂风暴雨也随之成为焦点。如今,作为青岛的第3大出口市场,对美出口所占比重为13.4%。高压态势之下,外贸企业面临着不小的挑战。

事实上,今年已是中美贸易战的第六年,而青岛外贸连登四个千亿台阶恰是在这六年间,足见青岛外贸出口韧性之强。为支持外贸企业发展,市商务局连续三年,每年统筹中央、地方资金2亿元左右,真金白银地稳外贸促增长。

今年以来,青岛新增有进出口实绩的企业大概1000家以上,贸易伙伴扩大至230多个国家和地区;备案跨境电商企业2400家,占山东省的20%;市场采购贸易新增贸易主体337家。而这些“破浪者”激流勇进的背后,离不开运筹帷幄、用心良苦的强助力。

2024年,市商务局组织2000余家外贸企业参加了110个境内外展会,并对参加境外展会的企业给予最高2万元的展位费补贴,助推企业抢占国际市场。

图片来源:通商青岛

如,广交会上青岛企业拿下133亿元的意向成交订单,第七届进博会期间意向采购金额更是高达220亿元。

正是源于这份韧劲和坚持,青岛进出口贸易才呈现出十足的增长动力,保持住了出口两位数的增长。其中,民营企业依然是外贸主力军,进出口额达5201.6亿元,占比68.9%。外资企业和国有企业表现也同样亮眼,分别增长6.8%和13.6%,展现出青岛多元化市场主体协同发展的良好态势。

此外,在前10月的外贸成绩单中还有一项数据尤为值得关注。

1-10月,服务贸易进出口达1405亿元、增长38.6%,占全省比重达45%。

随着“不出海,就出局”逐渐成为共识,尤其是在关税壁垒高企的当下,企业出海、本地设厂“绕道”而行无疑是突围思路之一。而从市场准入到专业服务支持,从技术创新转移到供应链优化,服务贸易与企业出海息息相关。服务贸易高增长,意味着青岛企业精通天下、内外兼修的全球化之旅已全面开启:

以海尔、海信为代表的青岛家电品牌为例,这些龙头企业着力部署全球研发、制造、销售供应链体系一体化,海外市场已占到其近年来营收的“半壁江山”。先行示范之下也无疑为后来者提供了可借鉴思路:

柳暗花明又一村,危机里就有新机遇。

首票“1210”保税进口货物在青岛空港综合保税区顺利验放;

首班“陆海联动、海铁直运”出口汽车专列装船从青岛发运至意大利;

首票采用出口货物铁公多式联运业务模式申报的货物自上合示范区多式联运监管中心装车,“一单贯通”直达俄罗斯莫斯科……

青岛外贸能保持持续增长的态势,既源于外贸企业的承压上行,同样也得益于营商环境优化改善、稳外贸政策的相继出台。

今年8月,全市商务系统向本地企业推介《青岛市推进对外贸易稳增提质若干措施》14条举措,扩大政策普惠度、提振企业发展信心。其中明确提到,要提升贸易便利化水平,拓展国际货运能力。

面对市场主体对国际化一流营商环境的要求,市商务局建立了重点外贸企业服务专员机制,同时与海关、税务、金融、港口等部门协同联动,优化服务、降本增效,特别是想方设法为外贸企业解决融资难、运输等实际难题,全力支持外贸企业抓订单、拓市场。而借开放之势,青岛紧盯制度创新这一关键环节,以内场外联助力城市拉升外贸能级——

上合示范区、青岛自贸片区两大“国字号”开放平台正是青岛深度参与全球产业分工合作、积极拓展发展空间的重要载体。

肩负着打造“一带一路”国际合作新平台的重任,上合示范区坚持对标国际高标准经贸规则,以制度创新引领高水平对外开放。目前,已集聚贸易主体突破2000家,上合经贸综合服务平台入驻企业过万家,国际能源中心交易额突破千亿元;

青岛自贸片区已累计形成300余项创新成果,成立5年来累计实现外贸进出口超8000亿元,年均增速超过20%。

更高水平、更深层次、更宽领域的开放是合作共赢的开放,拉紧了青岛与世界的利益纽带,提升城市在全球贸易版图中的地位和影响力。

可以预见,伴随着贸易结构的持续优化和产业转型升级的全面推进,青岛在进出口贸易上仍有着极高的上限和想象空间。变局中,青岛将紧抓机遇、应对挑战。